歴史好きな方なら、

石田三成が旗印として使っていた言葉 とすぐわかるのかもしれません。

恥ずかしながら、最近までこの言葉の意味を知りませんでした。

この言葉をきっかけに、石田三成についてちょっとだけ深堀ってみました。

石田三成 といえば、

「治部少に過ぎたるものが二つあり、島の左近に佐和山之城」

と、豊臣秀吉に言われたり

関ケ原の戦いに敗れ敗軍の将 として悪者扱いを受けたりと自分の薄っぺらい知識で何かとネガティブな印象を持っていました。

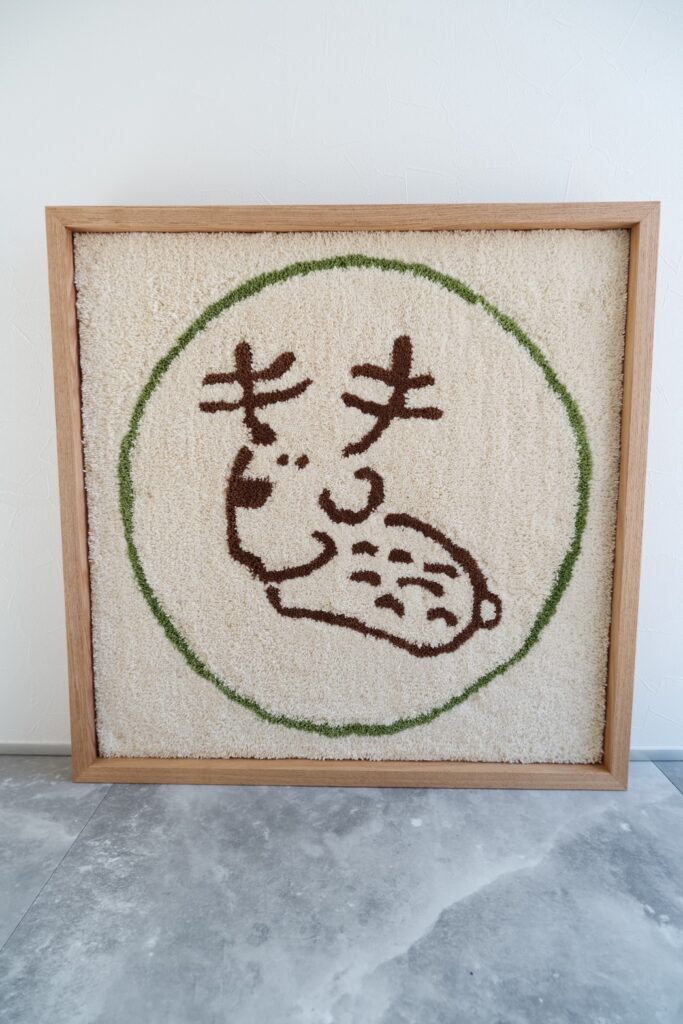

「大一大万大吉」という言葉は、

「みんなが一人を大切にして自分の役割をはたし、一人がみんなを大切にすれば天下が大吉(平和)になる」

という意味のようです。

こんなことあんな時代に思いついて実行しようとしてるってある種、狂気の沙汰だなって思うのです。

戦国時代って、命の価値が低くいい意味でも悪い意味でも私利私欲の果てに欲しいものを手に入れる成り上がりの世の中です。

石田三成 という人間は戦以外の面でとても有能で太閤検地の際には

・役権を利用して農民を理由もなく苛めないこと

・村役人や地主から金銀などの賄賂をもらわないこと

・意図的に農民を苦境に陥れるような意地悪な検地をしないこと

・ルールに忠実な年貢の納め方をすること

・私利私怨をもちこまないこと

・農民からの直訴の許可

と成果だけでなく不正や悪行をしないよう取り決め遵守させました。

「奉公人は主君より授かる物を遣いきって残すべからず。残すは盗なり。遣い過ぎて借銭するは愚人なり」。

なんて言葉を常日頃からいっていたようです。

「政治家や官僚は国民から委託された税金を(利権や天下り先の特殊法人をつくったりといった誰かの私腹を肥やすために使うのではなく)余すことなく国民のために使い、足りなくなって借金するような愚か者にならんよう支出しようね」

って言い換えれると思うのです。

石田三成の居城である佐和山城は攻め落とされた際、財産どころか庭の植木や畳すらなく溜め込んだ財産はなかったと伝えられています。有言実行していたわけです。

戦国時代というあの狂気の時代の別の狂気です。狂気x狂気=理想になったのかもしれません。

口先だけ、理想論ではなく優秀な能力をそこに全投入していたというのが凄まじい。

今はネガティブどころか、こんなすげぇ人おらんわ!って思ってます。

この記事が気に入ったら

フォローしよう

最新情報をお届けします